Agrarwirtschaft (B.Sc.)

Die Agrarwirtschaft steht im Zentrum der globalen Herausforderungen unserer Zeit und ist gleichzeitig prägend für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in unserem unmittelbaren regionalen Umfeld.

Langfristige Sicherung der Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln und Biorohstoffen, Klimawandel, Tier- und Umweltschutz, Entwicklung ländlicher Räume, nachhaltige Betriebs- und Unternehmensentwicklung sind die übergeordneten Themen, für deren praktische Bearbeitung die Studierenden der Agrarwirtschaft qualifiziert werden.

Im Verlauf des Studiums wird hierzu ein breites Spektrum aktueller und zukunftsorientierter Fragestellungen behandelt:

- Produktionstechnik im Pflanzenbau und der Tierhaltung

- Betriebs- und Marktlehre, Marketing sowie Agrarpolitik

- Beitrag der Landwirtschaft zur Lösung von Energie- und Umweltproblemen

- Ökologischer Landbau

- Anforderungen an eine artgerechte Tierhaltung

- Erhaltung unserer Kulturlandschaft

- Anpassung an den Klimawandel

- Einsatz digitaler Technologien in der Landwirtschaft

Das Studium ist gekennzeichnet durch:

- Ein Studienkonzept mit hohen Praxisanteilen

- Professor*innen und Lehrbeauftragte mit praktischer Berufserfahrung

- Übungen und Projektarbeiten in kleinen Gruppen

- Direkten Kontakt zum Lehrpersonal

- Lehr- und Versuchsbetriebe in unmittelbarer Nähe

- Kooperationen mit der Praxis, Landesanstalten und Verbänden

Online Infotag

Sie möchten mehr über den Studiengang erfahren?

Dann nehmen Sie doch teil an unserer Online Informationsveranstaltungen am Samstag, 24. Mai 2025 um 10:00!

Bitte melden Sie sich bis zum 23. Mai 12:00 Uhr per Mail an. info-aw@no spamhfwu.de

Eckdaten

Abschluss:

Bachelor of Science (B.Sc.)

Regelstudienzeit:

7 Semester, davon 1 Praxissemester im 4. Semester

Start: Wintersemester

Bewerbungsfrist: 15. Juli

Standort:

Nürtingen

Unterrichtssprache:

Deutsch

Studienverlauf

Semester 1-3: Grundlagenstudium

Naturwissenschaftliche Grundlagen (Mathe, Physik, Chemie, Ökologie, Botanik, Genetik)

Grundlagen Pflanzenproduktion & Tierische Erzeugung

1-jähriges Praxisprojekt in kleinen Gruppen

Betriebswirtschaftliche Grundlagen

Einführung Agrartechnik

Semester 4: Praxissemester

Semester 5-7: Vertiefungsstudium

Betriebswirtschaft, Ökologie, Agrar- und Umweltrecht, Agrartechnik, Projektarbeit

Auswahl einer Vertiefungsrichtung aus den Bereichen:

- Agrarumweltmanagement

- Pflanzenproduktion

- Tierische Erzeugung

2 Wahlmodule, Auswahl aus den Fachgebieten:

Ökonomie, Tierhaltung, Pflanzenproduktion, Pferdewirtschaft, interdisziplinär

Studieninhalte

Modulübersicht

AW 1. Semester

Grundlagen Tierwissenschaften (201-003)

Verantwortlich: Prof. Dr. Maren Bernau

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (90 Minuten)

Lehrveranstaltung 1: Allgemeine Ethologie und Tierschutz

Umfang: 1,5 SWS (1,875 ECTS)

Format : Vorlesung (Präsenz)

Inhalte

Grundlagen der Ethologie und des Tierschutzes:

- Biologische Grundlagen: Evolutionsbiologie, Systematik (Pisces (Fische), Amphibia (Amphibien), Reptilia (Kriechtiere), Aves (Vögel), Mammalia (Säugetiere))

- Allgemeine Ethologie: Geschichte der Verhaltenswissenschaft, Verhaltensantriebe, Verhaltenssteuerung, Erwerb von Verhalten, Methoden der Verhaltensforschung, Sinneswahrnehmung der Tiere, Soziale Organisation der Nutztiere, Lernen der Tiere

- Tierschutz: Tierschutzethik, Tierschutzrecht, Beurteilung von Tierhaltungen (Du-Evidenz, Analogieschlüsse, Befindlichkeitskonzept, Consumer-Demand Ansatz, Handlungsbereitschaftsmodell, Bedarfsdeckungs- und Schadenvermeidungskonzept, TGIs)

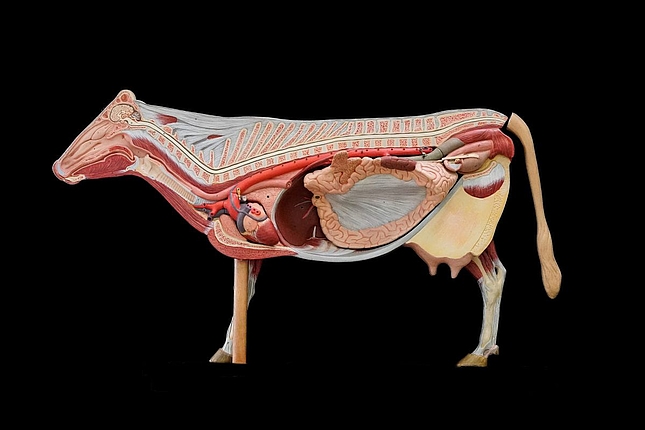

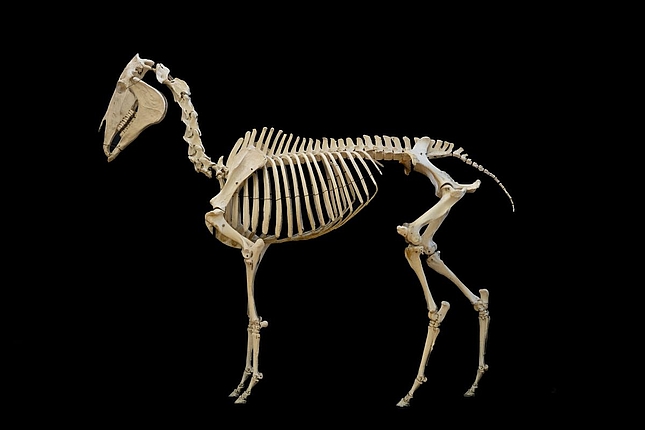

Lehrveranstaltung 2: Anatomie und Physiologie

Umfang: 2,5 SWS (3,125 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)

Inhalte

Grundlagen der Anatomie und Physiologie der landwirtschaftlichen Nutztiere (Wiederkäuer, Schwein, Pferd, Geflügel):

- Aufbau und Funktion der Organsysteme

- Folgen von Veränderungen physiologischer Verhältnisse

- Unterschiede im Organaufbau bei den verschiedenen Tierarten

- Voraussetzungen für eine tiergerechte und gesunde Nutztierhaltung, Fütterung und Zucht

Einführung in die Ökonomie (201-004)

Verantwortlich: Prof. Dr. Heinrich Schüle

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (90 Minuten)

Lehrveranstaltung 1: Allgemeine landwirtschaftliche Betriebslehre

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung (Präsenz)

Inhalte

- Begriffe und Einordnung der landwirtschaftlichen Betriebslehre

- Wirtschaftseinheiten der Land- und Pferdewirtschaft

- Besonderheiten der landwirtschaftlichen Produktion

- Neoklassische Theorie der landwirtschaftlichen Produktion

- Grundlagen der Leistungs-Kosten-Rechnung

Lehrveranstaltung 2: Volkswirtschaftslehre

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung (Präsenz)

Inhalte

- Grundlagen der Volkswirtschaftslehre

- Marktgleichgewicht in der Marktwirtschaft

- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung

- Einkommensverteilung in der Volkswirtschaft

- Grundlagen der Wirtschaftspolitik

- Stabilität und Wachstum in der Marktwirtschaft

- Grundlagen der Umweltpolitik

Finanzbuchführung und Statistik (201-005)

Verantwortlich: Prof. Dr. Konstanze Krüger-Farrouj

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (90 Minuten)

Lehrveranstaltung 1: Finanzbuchführung

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung mit integrierten Übungen (Präsenz)

Inhalte

- Die Studierenden erwerben ein breites Spektrum an Theorie und Faktenwissen im Rechnungswesen landwirtschaftlicher Betriebe:

- Gliederung und Aufgaben des landwirtschaftlichen Rechnungswesens

- Inventurverfahren und Inventursysteme

- Grundlagen des Systems der doppelten Buchführung

- Rechtsgrundlagen

- Von der Inventur zur Bilanz

- Buchen auf Konten, insbes. auf Bestands-, Erfolgs-, Privat- und Umsatzsteuerkonten, Abschluss der Konten

- Technik der doppelten Buchführung, laufende Buchungen, vorbereitende Abschlussbuchungen, Abschlussbuchungen

- Pauschalierung, Regelbesteuerung

- Abschreibungsmethoden

- Führen von Grund- und Hauptbuch

- Buchführungsverfahren

- Besondere Fragen des Jahresabschlusses, u.a. Abschreibungen, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Bilanzierung und Bewertung, Arten von Jahresabschlüssen, Kennzahlenermittlung, Analyse des Jahresabschlusses

Lehrveranstaltung 2: Statistik

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung mit integrierten Übungen (Präsenz)

Inhalte

Die Studierenden erwerben Wissen über statistische Begriffe, Fakten, Grundsätze und Methoden

- Hypothesenbildung

- Beschreibende Statistik

- Aufstellung und Verwaltung von Tabellen

- Schließende Statistik

- Berechnung und Darstellung von Prozentplätzen und –rängen, Mittelwerten und Streuungsmaßen, Häufigkeitsverteilungen

- Korrelationsrechnung und Nutzung von Kontingenztafeln

- parametrische und parameterfreie Testverfahren

Mathematik und Physik (201-006)

Verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Albert Stoll

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (90 Minuten)

Lehrveranstaltung 1: Mathematik

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung (Präsenz)

Inhalte

Mengenlehre

- Mengen

- Mengenoperationen

Lineare Gleichungssysteme

- Lösungsverfahren für einfache Gleichungssysteme

- Lösungsverfahren für Gleichungssysteme mit vielen Unbekannten

Lineare Optimierung

- Graphisches Lösungsverfahren

- Verfahren zur Berechnung der Eckpunkte

- Simplex-Algorithmus

Anwendung der Differentialrechnung

- Extremwertaufgaben

- Ökonomische Funktionen

Finanzmathematik

- Zins- und Zinseszinsrechnung

- Rentenrechnung

Lehrveranstaltung 2: Physik

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung (Präsenz)

Inhalte

Mechanik fester Körper

- Basiseinheiten, Gesetze von Newton, Vektoren und Skalare zur Beschreibung physikalischer Größen, grafische Darstellung von Vektoren

- Kraft und Drehmoment

- Rollwiderstand und Reibung

- Arbeit, Energieerhaltung

- Leistung, Wirkungsgrad

Methoden

- Abgrenzung und grafische Darstellung eines statischen Systems, incl. Systemabgrenzung

- Aufstellen und Lösen des beschreibenden Gleichungssystems

- Grafische Kräftebestimmung

Ökologie und Botanik (201-077)

Verantwortlich: Prof. Dr. Maria Müller-Lindenlauf

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (90 Minuten)

Lehrveranstaltung 1: Ökologie

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung (Präsenz)

Inhalte

- Grundlagen der Autoökologie und Wechselbeziehungen zwischen Organismen

- Entwicklungsprozesses in Ökosystemen (Populationsökologie, Evolution)

- Ökologische Interaktionen auf Landschaftsebene (Biotopvernetzung, Landschaftsgefüge)

- Energieflüsse und Stoffkreisläufe (Wasser, Stickstoff, Phosphor, Kohlenstoff)

Lehrveranstaltung 2: Botanik

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung (Präsenz)

Inhalte

Anatomie:

- Aufbau pflanzlicher Zellen und Gewebe

- Aufbau der Grundorgane der Pflanzen

- Aufbau metamorpher Organe, insbesondere Organe der vegetativen und generativen Reproduktion

Physiologie:

- Nährstoff- und Wasserhaushalt, Photosynthese, Atmung, Reaktionen auf Umweltreize

- Phytohormone und ihre Funktionen

- Mechanismen der Pollen- und Samenverbreitung

- Grundlagen der botanischen Taxonomie

Genetik und Chemie (201-078)

Verantwortlich: Prof. Dr. Markus Frank

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (90 Minuten)

Lehrveranstaltung: 1 Genetik

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung mit integrierten Übungen im Feld (Präsenz)

Inhalte

- Grundlagen der Mendelschen Genetik und Abweichungen

- Genetische Grundlagen der Tier- und Pflanzenzüchtung

- Genotyp und Umwelt sowie deren Wechselwirkungen

- Wichtige Selektionsmethoden

- Vergleich der verschiedenen Strategien der Tier- und Pflanzenzüchtung

- Verfahren der Bio- und Gentechnologie sowie des Klonens

- Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen

Lehrveranstaltung 2: Chemie

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung mit integrierten Übungen (Präsenz)

Inhalte

Allgemeine und Anorganische Chemie:

- Thermodynamik und Mechanismen chemischer Reaktionen

- Chemisches Gleichgewicht und Katalyse

- Chemische Bindung

- Redoxvorgänge, Säure-/Basen-Reaktionen und –Gleichgewichte

- Chemie ausgewählter Elemente (z.B. C, N, P, K, O, S) und ihre Kreisläufe in der Biosphäre

Organische und Biologische Chemie:

- Physikalische Eigenschaften organischer Verbindungen

- Nomenklatur organischer Verbindungen und funktionelle Gruppen

- Molekülbau und Reaktivität organischer Verbindungen

- Chemie der Kohlenhydrate, Proteine, Lipide, Nukleinsäuren

AW 2. Semester

Nutztierhaltung (201-056)

Verantwortlich: Prof. Dr. Barbara Benz

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Studienarbeit

Lehrveranstaltung 1: Nutztierhaltung

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Format: Vorlesung, Übungen, Lehrveranstaltung vor Ort, Exkursion (Präsenz)

Inhalte

Vorlesungen:

- Entwicklung und Bedeutung der Nutztierhaltung in Deutschland, aktuelle Fragestellungen und Zielkonflikte der Nutztierhaltung (Klima, Wasserhaushalt, Biodiversität, Ernährung der Weltbevölkerung)

- Verhaltensbiologie und daraus resultierende Haltungsansprüche der Nutztiere

- Tierethik, Tierschutzgesetz, Tierschutznutztierhaltungsverordnung, Tierbezogene Indikatoren, Eigenkontrolle nach § 11 Abs. 8 TierSchG, Manipulationen an Tieren

- Stallklima, Klimafaktoren, Bezug zum landwirtschaftlichen Bauwesen/Klimaanpassungsstrategien

- Produktionsverfahren, Leistungsparameter und Dokumentations- bzw. Auswertungssoftware

Übungen in Gruppen, z. B.:

- Beurteilung von Stalleinrichtung hinsichtlich Tier-Technik Interaktionen (z. B. Klauengesundheit, Techno- und Ethopathien)

- Tierbezogene Indikatoren

- Stallklimafaktoren

- Bienen-, Pferde-, Geflügel-, Ziegenhaltung

LVvO oder Exkursionen, z. B.:

- Landesanstalten LSZ Boxberg/LAZBW Aulendorf

- Innovative Stallkonzepte bei Rind und Schwein

- Aquakultur, Pferdehaltung, Bienenhaltung, Geflügelhaltung, Haltung kleiner Wiederkäuer

Grundlagen Pflanzenbau und Grünlandlehre (201-079)

Verantwortlich: Prof. Dr. Carola Pekrun

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (90 Minuten)

Lehrveranstaltung 1: Pflanzenbau I

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung (Präsenz)

Inhalte

- Sozioökonomische Rahmenbedingungen für den Pflanzenbau

- Bodenfruchtbarkeit

- Fruchtfolge

- Bodenbearbeitung

- Nachhaltige Pflanzenproduktionssysteme

- Ertragsbildung von Winterweizen

Lehrveranstaltung 2: Grünlandwirtschaft

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung mit integrierten Übungen (Präsenz)

Inhalte

Vorlesung:

- Einführung: Geschichte und Status-quo der Grünlandbewirtschaftung, Ziele der Grünlandbewirtschaftung und wesentliche Unterschiede zum Ackerbau

- Ertragsbildung im Grünland

- Management von Wiesen und Weiden (Pflegemaßnahmen, Ernte bei Schnittnutzung, Weidemanagement)

- Arten des Grünlandes

- Bestandsbeurteilung und Entwicklung von Verbesserungsmaßnahmen

Übungen:

- Arten des Grünlandes bestimmen

- Bestandsbeurteilung und Entwicklung von Verbesserungsmaßnahmen

Bodenkunde und Pflanzenernährung (201-080)

Verantwortlich: Prof. Dr. Carola Pekrun

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (90 Minuten)

Lehrveranstaltung 1: Bodenkunde

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung mit integrierten Übungen im Feld (Präsenz)

Inhalte

- Basiswissen und grundlegende Fertigkeiten in den Bereichen Mineralogie, Bodenbildung, Boden als poröser Körper, Boden als Lebensraum, Boden als Wasser- und Nährstoffspeicher sowie zum Bodenschutz

- Grundprinzipien der Ansprache eines Bodenprofils im Feld

- Durchführung der Fingerprobe und Bestimmung des Kalkgehalts

- Ermittlung der verfügbaren Wassermenge im Boden

- Beschreibung der Bodengüte auf Basis der Bodenschätzungskarte

Lehrveranstaltung 2: Pflanzenernährung

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung mit integrierten Übungen (Präsenz)

Inhalte

- Aufnahme von Pflanzennährstoffen über Wurzel und Spross, Verteilung der Nährstoffe in der Pflanze

- Bedeutung und Düngung der Makronährstoffe N, P und K

- Bedeutung und Düngung der sekundären Makronährstoffe Ca, S, Mg

- Bedeutung eines geeigneten pH-Werts

- Grundsätzliches zur Bedeutung und Düngung von Mikronährstoffen

- Organische Dünger und Wirksamkeit der organischen Düngung

- Berechnung der notwendigen N, P und K-Düngermenge für eine vorgegebene Situation

- Anwendung der Düngeverordnung

- Berechnung einer N- und P-Bilanz für einen Betrieb

- Abschätzung der Nitratauswaschungsgefahr

- Durchführung von Nmin- und Grundnährstoffuntersuchungen

- Erhebungen des Ernährungszustands von Pflanzenbeständen mit Hilfe des N-Testers und Düngefenstern

Einführung in Nachhaltige Entwicklung und Digitalisierung (201-081)

Verantwortlich: Prof. Dr. Markus Frank

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (90 Minuten)

Lehrveranstaltung 1: Ökologie und Nachhaltige Entwicklung in der Praxis

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung (Präsenz)

Inhalte

- Stand der Diskussion zur nachhaltigen Entwicklung mit Fokus auf die Agrar- und Ernährungswirtschaft

- Diskussion möglicher Agrarsysteme der Zukunft

- Messung und Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung verschiedener Landnutzungsstrategien

- Ethische Betrachtungen, z.B. beim Management von Zielkonflikten

Lehrveranstaltung 2: Einführung in die Digitalisierung in der Landwirtschaft

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung (Präsenz)

Inhalte

- Zentrale Elemente und Strategien der Digitalisierung in der Agrar- und Ernährungswirtschaft

- Grundlagen der Präzisionslandwirtschaft

- Stand der Technik bei digitalen Entscheidungshilfen auf dem Betrieb und in der Wertschöpfungskette

- Nachhaltige Landwirtschaft durch digitale Entscheidungshilfen

- Technikfolgeabschätzung

Pflanzengesundheit und Pflanzenschutz (201-101)

Verantwortlich: Prof. Dr. Markus Frank

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (90 Minuten)

Lehrveranstaltung 1: Phytomedizin

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übungen im Feld (Präsenz)

Inhalte

- Geschichte der Phytomedizin & Schadsymptome

- Grundlagen der Taxonomie

- Populationsdynamik; Epidemiologie von Schaderregern &

- Schadschwellenanalyse

- Diagnose von Schaderregern & Abiotische Schadfaktoren

- Biotische Schadorganismen (Viren, Bakterien, Pilze, Tiere (v.a Insekten & Nematoden)

- Krankheitsentstehung, Pathogenitätsfaktoren, Resistenz

Lehrveranstaltung 2: Pflanzenschutz

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übungen im Feld (Präsenz)

Inhalte

- Chemischer Pflanzenschutz (Geschichte des Pflanzenschutzes und Grundlagen der Epidemiologie, Formulierungstechnologie, Herbizide und Resistenzmanagement, Fungizide und Wachstumsregler, Biopestizide und Nützlinge)

- Zulassung, Genehmigung und Kennzeichnung von Pflanzenschutzmitteln

- Gute Fachliche Praxis

- Modell-gestützter Pflanzenschutz

- Integrierter Pflanzenschutz und Resistenzmanagement

Praxisprojekt (201-084)

Verantwortlich: Prof. Dr. Heinrich Schüle

Umfang: 8 SWS (10 ECTS)

Prüfung: Studienarbeit

Lehrveranstaltung 1: Einführung Projektmanagement

Umfang: 1,1 SWS (1,375 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung und Coaching in Gruppen (Präsenz)

Inhalte

- Begriffe, die im Projektmanagement gebräuchlich sind: Projekt, Projektziele, Projektorganisation, Projektmanagement, Auftrag, Arbeitspaket, Projektstrukturplan, Netzplan, Statusbericht

- Funktionen und Aufgaben des Projektmanagements, Aufgaben der Projektleitung, Projektaufbau und -ablauf, Möglichkeiten der Projektorganisation, Methoden und Werkzeuge der Planung von Projekten, Projekt-Controlling

- Grundlagen der Teamarbeit (Kommunikation im Team, Konflikte in der Projektarbeit)

Lehrveranstaltung 2: Rhetorik / Präsentation

Umfang: 0,9 SWS (1,125 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung in Gruppen (Präsenz)

Inhalte

- Rhetorik und Kommunikationstheorie, Redearten

- Elemente rhetorischer Kompetenz: gedankliche Konzeption, sprachliches Ausdrucksvermögen, wirkungsvolle Sprechtechnik, bewusste Körpersprache, mentale Einstellung

- Gesprächsführung

- Strategische Vorbereitung von Vorträgen: z.B. mit Hilfe von Mind Maps, Analyse der Teilnehmer, Kernbotschaften entwickeln, strategisch zuordnen und überzeugend gliedern

- Feinschliffmethode: Treffsichere Formulierungen, Wortschatzerweiterungen, Wort- und Satzstile, Sprechdenken

- Stimmübungen und Sprechtechniken: Aussprache, Betonung, Dialektreduzierung, Zäsuren

- Nonverbale Kommunikationsmittel: Mimik, Bewegung, Blickkontakt

- Mission des Redners und Grundpositionierungen zum Publikum

- Visualisierungsmethoden und Ambiente

- Verbale Angriffs- und Abwehrmethoden

- Bekämpfung von Rede- und Prüfungsangst

- Präsentationstechniken

- Erstellung und Gestaltung von Präsentationen und wissenschaftlichen Postern

Lehrveranstaltung 3: Wissenschaftliches Arbeiten

Umfang: 1,1 SWS (1,375 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung in Gruppen (Präsenz)

Inhalte

- Wissenschaftstheoretische Grundlagen

- Erstellen von Gliederungen, Form und Format:ieren

- Literaturrecherche und Zitieren, Erstellen von Literatur- und Quellenverzeichnissen

- Erstellen von Graphiken und Tabellen

- Datenanalyse

- Wissenschaftliches Schreiben und Vortragen

Lehrveranstaltungen 4: Projektarbeiten

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Format: Projekt in Gruppen (Präsenz)

Inhalte

Eine Liste der angebotenen Projektthemen wird rechtzeitig vor Semesterbeginn bereitgestellt, so dass sich die Studierenden jeweils selbstständig in die Projektgruppen von max. 15 Studierenden/Gruppe eintragen können.

Die Inhalte sind im Einzelnen jeweils abhängig vom gewählten Thema der Projektarbeit.

Die Projektbearbeitung erfolgt unter entsprechender Betreuung über zwei Semester (2. und 3. Semester) hinweg. Während der Projektbearbeitungszeit sind 3 Präsentationen und 2 schriftliche Ausarbeitungen zu erstellen:

- Beginn Sommersemester: Projektplanungspräsentation

- Ende Sommersemester: Semesterpräsentation und Zwischenbericht

- Ende Wintersemester Abschlusspräsentation und Projektabschlussbericht

Lehrveranstaltungen 5: Praxisübung

Umfang: 0,9 SWS (1,125 ECTS)

Format: Übung (Präsenz)

Inhalte

- Die Übungen bestehen in der Durchführung von praktischen Tätigkeiten u.a. in den Lehr- und Versuchsbetrieben der HfWU, im Versuchs- oder Laborwesen etc. Dabei kann es sich z.B. um die Betreuung von Tieren, Versuchsanlagen, Pflanzenparzellen oder andere typische Aufgaben im land- und pferdewirtschaftlichen Betrieb handeln.

- Die Übung hat einen zeitlichen Umfang: von 20 Zeitstunden pro Person. Sie ist je nach Aufgabenstellung geblockt oder über mehrere Wochen verteilt, während des 2. und 3. Semesters, unter fachlicher Anleitung zu absolvieren.

- Die Aufgabenstellungen sind im Einzelnen jeweils abhängig von der gewählten Projektarbeit (s.o.).

AW 3. Semester

Controlling (201-018)

Verantwortlich: Prof. Dr. Michael Schmid

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (90 Minuten)

Lehrveranstaltung 1: Controlling

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Format: Vorlesung (3 SWS) mit Übung in Gruppen (1 SWS) (Präsenz)

Inhalte

- Organisation, Ziele, Systematik und Instrumente des Controlling

- Prozess-, Markt- und Preiscontrolling in agrar- und pferdewirtschaftlichen Unternehmen

- Liquiditätscontrolling einschließlich Grundlagen der Finanzplanung und Finanzierung

- Jahresabschlussanalyse, Leistungs-Kostenrechnung und Betriebszweiganalyse in land- und pferdewirtschaftlichen Unternehmen

- Grundlagen der gesamtbetrieblichen Planung

Grundlagen der Agrartechnik (201-019)

Verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Albert Stoll

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (90 Minuten)

Lehrveranstaltung 1: Grundlagen der Agrartechnik

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Format: Vorlesung (3 SWS) mit Übung in Gruppen (1 SWS) (Präsenz)

Inhalte

Aufbau mobiler Arbeitsmaschinen, insbesondere Ackerschlepper:

- Antriebsstrang (Antriebsquelle, Fahrgetriebe)

- Fahrwerk

- Mechanischer und hydraulischer Geräteantrieb

- Geräteanbau, Anhängevorrichtungen

- Elektronische Steuer- und Regeleinrichtungen

Betriebsverhalten:

- Zugkraftübertragung, Fahrwiderstände und Rad-Boden-Interaktion

- Krafteinleitung und Lastverteilung

- Dieselmotorvollastkennlinie, Motorkennfeld, Kraftstoffverbrauch

- usammenspiel Motor-Getriebe-Fahrwerk

- Hydraulikanlagen

Für das Verständnis der Funktion von Motoren und Getrieben stehen im Institut für Technik eine Vielzahl von Anschauungs- und Schnittmodellen zur Verfügung, die im Rahmen der Übungen in kleinen Gruppen erläutert werden. Für das Verständnis physikalisch-technischer Zusammenhänge und das Gesamtsystem werden Messungen an und mit Traktoren im Rahmen der Übungen durchgeführt.

Technik der Innenwirtschaft (201-021)

Verantwortlich: Prof. Dr. Barbara Benz

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Studienarbeit

Lehrveranstaltung 1: Technik der Innenwirtschaft - Vorlesung

Umfang: 3 SWS (3,75 ECTS)

Format: Vorlesung, LVvO und Exkursionen (Präsenz)

Inhalte

- In Lernteams wird ein Forschungszyklus durchlaufen und selbstständig nach theoretisch und praktisch gehaltvollen Lösungen für selbst gewählte und praxisrelevante Fragestellungen gesucht. Dabei werden Wechselwirkungen zwischen Tier und Technik berücksichtigt und ökonomische Grundsätze angewandt, benötigte HintergrundinFormat:ionen werden auf gängigen Portalen selbständig recherchiert

- Verfahrensvergleich zur Investition in ein Technikangebot (Digitalisierung/Automatisierung) an einem Fallbeispiel, Technikangebot im Bereich der Routinearbeiten auf nutztierhaltenden Betrieben

- Im LehrFormat: Forschendes Lernen wird in Kleingruppen von 3-6 Studierenden gearbeitet, Nutzung der E-Learning-Plattform Ilias

Lehrveranstaltung 2: Technik der Innenwirtschaft – Übung

Umfang: 1 SWS (1,25 ECTS)

Format: Übung in Gruppen (Präsenz)

Inhalte

- Tier-Technik-Interaktionen (z.B. Melkbedingungen, Technopathien)

- Energieverbrauch und Wirkungsgrad

Tierzucht und Tiergesundheitslehre I (201-082)

Verantwortlich: Prof. Dr. Maren Bernau

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (90 Minuten)

Lehrveranstaltung 1: Tierzucht I

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)

Inhalte

- Grundlagen der Züchtung

- Zuchtziel, Leistungsprüfung, Zuchtwert und Zuchtwertschätzung

- Züchterische Berechnungen zur Populationsgenetik, der Inzucht und dem Zuchtfortschritt

- Veränderungen im Erbgefüge und deren Anwendung und Auswirkungen in Zuchtkonzepten

- Zuchtmethoden

- Neueste Technologien der Tierzucht

Lehrveranstaltung 2: Tiergesundheitslehre I

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)

Inhalt

- Krankheitsursachen und ihre Bedeutung für die Tiergesundheit

- Hygienekonzepte für verschiedene Tierhaltungssysteme

- Hygienekonzepte und Handlungsschritte zur Verhinderung der Erregerverschleppung

- Anzeigepflichtige Seuchen, rechtliche Hintergründe

- Funktionsweise des Immunsystems und Wirkung von Impfstoffen

- Arzneimittelrecht

- Antibiotikagruppen und deren Anwendung

Tierernährung und Futtermittelkunde I (201-083)

Verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Schneider

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (90 Minuten)

Lehrveranstaltung 1: Tierernährung I

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung (Präsenz)

Inhalte

- Weender und erweiterte Weender Futtermittelanalyse

- Aufbau und Verwertung von Nährstoffen (Fett, Protein, Kohlenhydrate)

- Verdauungsphysiologie

- Scheinbare und wahre Verdaulichkeit

- Energiebewertung

- Futtermittelrecht (Gesetze und Verordnungen)

Lehrveranstaltung 2: Futtermittelkunde I

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)

Inhalte

- Unterscheidung Grob-, Saft- und Kraftfutter

- Bestimmungsübungen energie- und proteinreiche Futtermittel

- Rangierung energie- und Proteinreiche Futtermittel

- Bestimmungsübungen Grobfutter

- Energieberechnung Grobfutter

- Rationsformulierung Milchkuh

Praxisprojekt (201-084)

Verantwortlich: Prof. Dr. Heinrich Schüle

Umfang: 8 SWS (10 ECTS)

Prüfung: Studienarbeit

Lehrveranstaltung 1: Einführung Projektmanagement

Umfang: 1,1 SWS (1,375 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung und Coaching in Gruppen (Präsenz)

Inhalte

- Begriffe, die im Projektmanagement gebräuchlich sind: Projekt, Projektziele, Projektorganisation, Projektmanagement, Auftrag, Arbeitspaket, Projektstrukturplan, Netzplan, Statusbericht

- Funktionen und Aufgaben des Projektmanagements, Aufgaben der Projektleitung, Projektaufbau und -ablauf, Möglichkeiten der Projektorganisation, Methoden und Werkzeuge der Planung von Projekten, Projekt-Controlling

- Grundlagen der Teamarbeit (Kommunikation im Team, Konflikte in der Projektarbeit)

Lehrveranstaltung 2: Rhetorik / Präsentation

Umfang: 0,9 SWS (1,125 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung in Gruppen (Präsenz)

Inhalte

- Rhetorik und Kommunikationstheorie, Redearten

- Elemente rhetorischer Kompetenz: gedankliche Konzeption, sprachliches Ausdrucksvermögen, wirkungsvolle Sprechtechnik, bewusste Körpersprache, mentale Einstellung

- Gesprächsführung

- Strategische Vorbereitung von Vorträgen: z.B. mit Hilfe von Mind Maps, Analyse der Teilnehmer, Kernbotschaften entwickeln, strategisch zuordnen und überzeugend gliedern

- Feinschliffmethode: Treffsichere Formulierungen, Wortschatzerweiterungen, Wort- und Satzstile, Sprechdenken

- Stimmübungen und Sprechtechniken: Aussprache, Betonung, Dialektreduzierung, Zäsuren

- Nonverbale Kommunikationsmittel: Mimik, Bewegung, Blickkontakt

- Mission des Redners und Grundpositionierungen zum Publikum

- Visualisierungsmethoden und Ambiente

- Verbale Angriffs- und Abwehrmethoden

- Bekämpfung von Rede- und Prüfungsangst

- Präsentationstechniken

- Erstellung und Gestaltung von Präsentationen und wissenschaftlichen Postern

Lehrveranstaltungen 3: Wissenschaftliches Arbeiten

Umfang: 1,1 SWS (1,375 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung in Gruppen (Präsenz)

Inhalte

- Wissenschaftstheoretische Grundlagen

- Erstellen von Gliederungen, Form und Format:ieren

- Literaturrecherche und Zitieren, Erstellen von Literatur- und Quellenverzeichnissen

- Erstellen von Graphiken und Tabellen

- Datenanalyse

- Wissenschaftliches Schreiben und Vortragen

Lehrveranstaltungen 4: Projektarbeiten

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Format: Projekt in Gruppen (Präsenz)

Inhalte

Eine Liste der angebotenen Projektthemen wird rechtzeitig vor Semesterbeginn bereitgestellt, so dass sich die Studierenden jeweils selbstständig in die Projektgruppen von max. 15 Studierenden/Gruppe eintragen können.

Die Inhalte sind im Einzelnen jeweils abhängig vom gewählten Thema der Projektarbeit.

Die Projektbearbeitung erfolgt unter entsprechender Betreuung über zwei Semester (2. und 3. Semester) hinweg. Während der Projektbearbeitungszeit sind 3 Präsentationen und 2 schriftliche Ausarbeitungen zu erstellen:

- Beginn Sommersemester: Projektplanungspräsentation

- Ende Sommersemester: Semesterpräsentation und Zwischenbericht

- Ende Wintersemester Abschlusspräsentation und Projektabschlussbericht

Lehrveranstaltungen 5: Praxisübung

Umfang: 0,9 SWS (1,125 ECTS)

Format: Übung (Präsenz)

Inhalte

- Die Übungen bestehen in der Durchführung von praktischen Tätigkeiten u.a. in den Lehr- und Versuchsbetrieben der HfWU, im Versuchs- oder Laborwesen etc. Dabei kann es sich z.B. um die Betreuung von Tieren, Versuchsanlagen, Pflanzenparzellen oder andere typische Aufgaben im land- und pferdewirtschaftlichen Betrieb handeln.

- Die Übung hat einen zeitlichen Umfang: von 20 Zeitstunden pro Person. Sie ist je nach Aufgabenstellung geblockt oder über mehrere Wochen verteilt, während des 2. und 3. Semesters, unter fachlicher Anleitung zu absolvieren.

- Die Aufgabenstellungen sind im Einzelnen jeweils abhängig von der gewählten Projektarbeit (s.o.).

AW 4. Semester

Praktisches Studiensemester (201-102)

Verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Albert Stoll

Umfang: 25 ECTS

Prüfung: Schriftlicher Praktikumsbericht

Lehrveranstaltung 1: Praktisches Studiensemester

Umfang: 24 SWS (25 ECTS)

Format: Pflichtpraktikum

Inhalte

Während des Praxissemesters auf einem landwirtschaftlichen Betrieb (mit oder ohne Pferdehaltung), einer Organisation oder einem Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft sollen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen in den einzelnen Betriebsabläufen erworben werden. Diese richten sich nach dem gewählten Praktikumsplatz, müssen aber den Richtlinien zum Praktischen Studiensemester entsprechen.

Praxismodul (201-103)

Verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Albert Stoll

Umfang: 5 ECTS

Prüfung: Teilnahmebescheinigung

Lehrveranstaltung 1: Praxismodul

Umfang: 5 ECTS

Format: Praktikum

Inhalte

- Erfolgreiche Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich der land- oder pferdewirtschaftlichen Praxis (z.B. Schweißkurse, Baumschnittkurse, Kurse zur Maschinenbedienung etc.)

- Insgesamt muss die Teilnahme an 8 Kurstagen nachgewiesen werden

AW 5. Semester

Ökonomik der Produktion (201-022)

Verantwortlich: Prof. Dr. Heinrich Schüle

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (60 Minuten) und Studienarbeit (50/50)

Lehrveranstaltung 1: Ökonomik der Produktion

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Format: Vorlesung (3 SWS) mit Übung in Gruppen (1 SWS) (Präsenz)

Inhalte

- Begriffe und Methoden der Leistungs-Kostenrechnung sowie weitergehende betriebswirtschaftliche Kalkulationen

- Bedeutung und Entwicklungstendenzen der landwirtschaftlichen Produktion

- Bestimmungsfaktoren der Wirtschaftlichkeit pflanzlicher Produktionsverfahren

- Wirtschaftlichkeitsfragen in Teilbereichen der pflanzlichen Produktion

- Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Marktfrüchte und des Futterbaus

- Bestimmungsfaktoren der Wirtschaftlichkeit von Produktionsverfahren der tierischen Erzeugung

- Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Rinder- und Schweine- und Geflügelhaltung

Im Rahmen einer begleitenden Studienarbeit analysieren die Studierenden ausgewählte Produktionsverfahren und/oder Investitionsvorhaben landwirtschaftlicher Praxisbetriebe.

Angewandte Ökologie (201-027)

Verantwortlich: Prof. Dr. Maria Müller-Lindenlauf

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (45 Minuten) und schriftliche Arbeit (50/50)

Lehrveranstaltung 1: Ökologischer Landbau I

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung (Präsenz)

Inhalte

- Ursprünge, Leitbilder und Entwicklungsgeschichte des ökologischen Landbaus sowie aktueller Umfang: und Struktur ökologischer Erzeugung

- Ökologischer Pflanzenbau: Nährstoffmanagement im ökologischen Betrieb (insbesondere N-Bindung über Leguminosen, Fruchtfolgegestaltung, Einsatz von Wirtschafts- und Handelsdüngern) und Pflanzengesundheitsmanagement (Präventive Maßnahmen, mechanische Unkrautkontrolle, im Ökolandbau zugelassene mineralische und biologische Verfahren des Pflanzenschutzes)

- Ökologische Tierhaltung: Unterschiede zur konventionellen Haltung in Bezug auf Haltung, Fütterung, Zucht, Gesundheitsmanagement und deren praktische Implikationen

- Zertifizierungs- und Kontrollsystem (nach EU-Verordnung sowie für Verbandsware); Profil der Bioverbände

Lehrveranstaltung 2: Agrarökologie

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)

Inhalte

Vorlesung:

- Beeinträchtigungen der Bodenfunktion: Vermittlung theoretischer Grundlagen zur Durchführung von Bodengefügeansprachen im Feld

- Nährstoffausträge in die Umwelt: Anteil der Landwirtschaft an den Emissionen, Schadwirkungen der Emissionen in der Umwelt, Maßnahmen zur Emissionsvermeidung

- Treibhausgasemissionen: Anteil der Landwirtschaft an den Emissionen, Folgen des Klimawandels, Mitigationsmaßnahmen

- Biodiversitätswirkungen: Status-quo des Biodiversitätsrückgangs und dessen Ursachen, Gründe für den Erhalt der biologischen Vielfalt; exemplarische Darstellung von Fördermaßnahmen inklusive Förderprogrammen

Übung:

- Die Studierenden erstellen schriftliche Ausarbeitungen zu vorgegebenen Aufgaben. Dazu sind eigene Literaturrecherchen, Literaturauswertungen und Berechnungen erforderlich. Soweit möglich wird mindestens eine Übung praktisch im Feld durchgeführt.

Marketing (201-030)

Verantwortlich: Prof. Dr. André Bühler

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Referat/Präsentation

Lehrveranstaltung 1: Marketing

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz), wahlweise in Deutsch oder Englisch

Inhalte

- Grundbegriffe und Grundlagen des Marketing

- Marketing-Management-Prozess

- Analyse der externen und internen Umwelt, inkl. Analyseinstrumente

- Strategische Unternehmens- und Marketingplanung

- Marketing Mix, insbesondere Produktpolitik (Produktentscheidungen, Produktlebenszyklus, Produktportfolio-Analyse, Markenaufbau und Markenpflege)

Die Veranstaltung wird in deutscher und englischer Sprache angeboten.

Steuern und Recht (201-057)

Verantwortlich: Prof. Dr. Ludger Hinners

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (90 Minuten)

Lehrveranstaltung 1: Steuerlehre

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung (Präsenz)

Inhalte

- Definition und Belastungshöhe der Steuer

- Grundzüge der Einkommens- und Körperschaftsteuer

- Abgrenzung Land- und Forstwirtschaft sowie Gewerbebetrieb

- Grundzüge der Erbschaftsteuer;

- Grundzüge der Umsatzsteuer;

- Weitere im landwirtschaftlichen Bereich relevante Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Grunderwerbsteuer etc.)

- Umgang mit den Finanzbehörden

- Unternehmenssteuern und Lohnsteuer

- Hofübergabevertrag und GbR-Vertrag

Lehrveranstaltung 2: Agrarrecht

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung (Präsenz)

Inhalte

- Allgemeine Rechtsgrundsätze, Gerichtsbarkeiten, Gewohnheitsrecht, Rechtsanwendung

- Grundlagen des öffentlichen Rechts (Recht der Europäischen Union, Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht)

- Grundlagen des Privatrechts (Handels- und Gesellschaftsrecht)

- Grundlagen des landwirtschaftlichen Fachrechts (z.B. Grundstückverkehrsgesetz, Höfeordnung und landwirtschaftliches Erbrecht, Landpacht- und Landpachtverkehrsgesetz, Landwirtschaftsanpassungsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Dünge- und Pflanzenschutzrecht, Kooperationen in der Landwirtschaft)

- Grundlagen des Umweltrechts (z.B. Immissionsschutzrecht, Bodenschutz-, Tierschutz- und Naturschutzrecht, Umweltverfahrensrecht)

Investition und Finanzierung (201-059)

Verantwortlich: Prof. Dr. Jürgen Braun

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (45 Minuten) und Studienarbeit (50/50)

Lehrveranstaltung 1: Investition und Finanzierung

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)

Inhalte

- Begriffsbestimmung

- Grundzüge der Finanzmathematik

- Grundsatzfragen Finanzierung

- Kreditsicherheiten

- Finanzierungsinstrumente

- Methoden der statischen und dynamischen Investitionsrechnung

Lehrveranstaltung 2: Betriebsentwicklungsplanung

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung (Präsenz)

Inhalte

Entwicklungsplanung:

- Datenerfassung und -aufbereitung

- Erstellung des Modellansatzes

- Anwendung Planungsmethoden (Betriebsvoranschlag, Programmplanung I und II)

Anforderungen und Einsatzgebiet eines Businessplans

Aufbau und Inhalt eines Businessplans

Die jeweiligen Inhalte finden Sie unten bei Wahlmodule Wintersemester.

AW 6. Semester

Projektmodul (201-029)

Verantwortlich: Prof. Dr. Heinrich Schüle

Umfang: 2 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Studienarbeit

Lehrveranstaltung 1: Projektmodul

Umfang: 2 SWS (5 ECTS)

Format: Projekt mit begleitendem Coaching durch die jeweiligen Projektverantwortlichen (Präsenz)

Inhalte

- Anwendung der Grundlagen des Projektmanagements und des wissenschaftlichen Arbeitens auf eine fachbezogene oder interdisziplinäre Projektaufgabe aus dem Bereich der Land- und Pferdewirtschaft, die als Gruppenarbeit von jeweils max. 15 Studierenden zu bearbeiten ist

- Die möglichen Projektthemen werden rechtzeitig vor Beginn des Semesters bekannt gegeben und zur Wahl gestellt

- Die Inhalte der einzelnen Projektarbeiten sind abhängig von der jeweils gestellten Projektaufgabe

Technik der Außenwirtschaft (201-033)

Verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Albert Stoll

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (90 Minuten)

Lehrveranstaltung 1: Technik der Außenwirtschaft

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)

Inhalte

Aufbau von Maschinen und Geräten für den Ackerbau und Grünlandbewirtschaftung:

- Bodenbearbeitung und Aussaat

- Bestandspflege, insbesondere Pflanzenschutz

- Düngung

- Ernte von Körnerfrüchten und Halmgut

- Landwirtschaftlicher Güterumschlag und Logistik

Betriebsverhalten:

- von Bodenbearbeitungsgeräten

- von Sägeräten

Methoden:

- Physikalisch-technische Messungen und Untersuchungen an Maschinen und Geräten

- Berechnung des Arbeitszeitbedarfs

- Ermittlung des Traktorleistungsbedarfs

- Kalkulation von Verfahrenskosten

Pflanzenproduktionssysteme (201-058)

Verantwortlich: Prof. Dr. Carola Pekrun

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (45 Minuten) und Studienarbeit (50/50)

Lehrveranstaltung 1: Pflanzenproduktionssysteme

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung und Exkursion (Präsenz)

Inhalte

Vorlesung:

- Treiber der Pflanzenproduktionssysteme heute und in der nahen Zukunft (2035)

- Grundlagen des Speziellen Pflanzenbaus zu Kulturen, die im Südwesten Deutschlands derzeit im Anbau sind bzw. aufgrund der naturräumlichen Gegebenheiten angebaut werden könnten

Gruppenarbeit mit jeweils 5 Studierenden:

- Recherche von seriösen InFormat:ionen für die Praxis und Beratung

- Befragung von Fachleuten (Landwirt*in, Berater*in Firmenvertreter*in)

- Schriftliche und mündliche Präsentation der Rechercheergebnisse für eine Kultur in einem konkreten Betrieb

Die jeweiligen Inhalte finden Sie unten bei Vertiefungsmodul 1 & 2.

Die jeweiligen Inhalte finden Sie unten bei Vertiefungsmodul 1 & 2.

Die jeweiligen Inhalte finden Sie unten bei Wahlmodule Sommersemester.

AW 7. Semester

Marktlehre und Agrarpolitik (201-060)

Verantwortlich: Prof. Dr. Ludger Hinners

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (90 Minuten)

Lehrveranstaltung 1: Agrar- und Umweltpolitik

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung (Präsenz)

Inhalte

Aufgaben und Gestaltung von Agrar- und Umweltpolitik sowie deren gesellschaftspolitische Einordnung und Beurteilung:

- Wissenschaftliche und praktische Agrarpolitik

- Gesellschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft

- Träger und Ziele der Agrarpolitik

- Agrarpolitische Instrumente in Verbindung mit aktuellen Entwicklungen

- Entwicklung von Kriterien zur Beurteilung der Effizienz von Maßnahmen

- Umwelt als ökonomisches und öffentliches Gut

- Maßnahmen der Umweltpolitik und deren Bewertung

- Bedeutung externer Effekte

Lehrveranstaltung 2: Marktlehre und Agrarhandel

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung (Präsenz)

Inhalte

Einführung:

- Agrarmärkte und Globalisierung

- Marktordnungsinstrumente in der EU

- Bedeutung des Agribusiness

Was sind Märkte?

- Wie funktionieren sie?

- Beurteilung von Eingriffen in den freien Markt

- Gerechte Preise

- Methoden der Markanalyse

Entwicklungen auf den wichtigsten Agrarmärkten:

- Getreide

- Fleisch

- Milch

- Boden

Warenterminmärkte

Die jeweiligen Inhalte finden Sie unten bei Vertiefungsmodul 3 & 4.

Die jeweiligen Inhalte finden Sie unten bei Vertiefungsmodul 3 & 4.

Bachelorarbeit (201-053)

Verantwortlich: Prof. Dr. Heinrich Schüle

Umfang: 12 ECTS

Prüfung: Bachelorarbeit (4 Monate)

Lehrveranstaltung 1: Bachelorarbeit

Umfang: 4 Monate Bearbeitungszeit (12 ECTS)

Format: Schriftliche Abschlussarbeit

Inhalte

Vertiefte, selbständige, wissenschaftliche Bearbeitung einer in Absprache mit den Betreuenden festgelegten spezifischen Fragestellung aus dem weiteren Bereich der Agrarwirtschaft innerhalb einer vorgegebenen Frist.

Bei Literaturarbeiten ist der jeweilige Stand der Forschung sach- und adressatengerecht nach wissenschaftlichen Standards zu verdichten. Wenn eigene empirische Analysen durchgeführt werden, sind angemessene Daten zu erheben und mittels geeigneter Methoden auszuwerten. Bei Arbeiten in Zusammenarbeit mit der Praxis geht es in erster Linie darum, ein konkretes Problem durch das Anwenden wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden zu lösen.

Dabei lernen sie die Studierenden unter anderem:

- Zusammenhänge und Verflechtungen kennen und interdisziplinär zu betrachten

- Themen und Fragen in internationalen wissenschaftlichen Medien zu recherchieren

- Themenfelder abzugrenzen und zu strukturieren

- erworbenes Wissen anzuwenden, bzw. auf eine neue Thematik zu übertragen

- wissenschaftliche Versuche mit entsprechender Vorgehensweise durchzuführen

- Informations- und Datensätze zu analysieren und zu bewerten

- die Ergebnisse in wissenschaftlich korrekter Form schriftlich niederzulegen.

Mündliche Bachelorprüfung (201-071)

Verantwortlich: Prof. Dr. Heinrich Schüle

Umfang: 3 ECTS

Prüfung: Mündliche Prüfung (30 Minuten)

Lehrveranstaltung 1: Mündliche Bachelorprüfung

Umfang: 3 ECTS

Format: Präsentation mit Diskussion

Inhalte

Präsentation von Problemstellung, Zielsetzung, methodischer Vorgehensweise und Ergebnissen der Bachelorarbeit mit anschließender Diskussion von Fragen zur Bachelorarbeit sowie zu agrarwirtschaftlichen Themen, die mit der Arbeit in Verbindung stehen.

Vertiefungsmodul 1 & 2

Vertiefungsrichtung Agrarumweltmanagement

Umweltgerechte und ökologische Pflanzenproduktion (201-090)

Verantwortlich: Prof. Dr. Maria Müller-Lindenlauf

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (45 Minuten) und Studienarbeit (50/50)

Lehrveranstaltung 1: Umweltgerechte und ökologische Pflanzenproduktion

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Format: Vorlesung, Fallstudien und Exkursion (Präsenz)

Inhalte

- Maßnahmen zur Förderung der biologischen Vielfalt in der Agrarlandschaft

- Aktuelle Fragen des ökologischen Pflanzenbau

Übungen in Pflanzen- und Tierbestimmung (201-093)

Verantwortlich: Prof. Dr. Maria Müller-Lindenlauf

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Studienarbeit

Lehrveranstaltung 1: Botanische Bestimmungsübungen

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Übung im Labor und Feld (Präsenz)

Inhalte

- Taxonomische Grundlagen der Pflanzenbestimmung

- Typische Merkmale wichtiger Pflanzenfamilien

- Umgang mit Bestimmungsliteratur

- Einblicke in die Vegetationsökologie

Lehrverstaltung 2: Faunistisch Bestimmungsübungen

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Übung im Labor und Feld (Präsenz)

Inhalte

- Einführung: Von der Zelle zur Biodiversität

- Stämme des Tierreichs

- Gliedertiere der Agrarlandschaft

- Keschern und Feldübungen mit Bestimmungsschlüsseln und Apps

- Bestimmungsübungen im Labor

Vertiefungsrichtung Pflanzenproduktion

Umweltgerechte und ökologische Pflanzenproduktion (201-090)

Verantwortlich: Prof. Dr. Maria Müller-Lindenlauf

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (45 Minuten) und Studienarbeit (50/50)

Lehrveranstaltung 1: Umweltgerechte und ökologische Pflanzenproduktion

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Format: Vorlesung, Fallstudien und Exkursion (Präsenz)

Inhalte

- Maßnahmen zur Förderung der biologischen Vielfalt in der Agrarlandschaft

- Aktuelle Fragen des ökologischen Pflanzenbau

Automatisierte Maschinen in der Pflanzenproduktion (201-091)

Verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Albert Stoll

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (90 Minuten)

Lehrveranstaltung 1: Automatisierte Maschinen in der Pflanzenproduktion

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung und Exkursion (Präsenz)

Inhalte

Grundlegende Technologien:

- Ortungs- und Navigationssysteme in der Landwirtschaft

- Maschinenkommunikation

- Physikalische Grundlagen der Sensortechnik

- Ausführungen von Sensoren und Aktoren

- Bildgebende Systeme

- Datenverarbeitung und -verwaltung

Anwendungen:

- Automatische Fahrzeugführungen auch im Zusammenhang spezieller Verfahrenstechniken wie zum Beispiel Controlled Traffic Farming oder Strip Till

- Mess- und Automatisierungssysteme im landwirtschaftlichen Produktionsprozess inklusive landwirtschaftlicher Logistik

- Roboter / neue Maschinenkonzepte

Methoden:

- Physikalisch-technische Messungen und Untersuchungen an Maschinen und Geräten

- Experimente zur Datenverarbeitung und Verwaltung

Vertiefungsrichtung Tierische Erzeugung

Tierzucht und Tiergesundheitslehre II (201-086)

Verantwortlich: Prof. Dr. Maren Bernau

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (90 Minuten)

Lehrveranstaltung 1: Tierzucht II

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)

Inhalte

- Grundlagen der Tierzucht und Zuchtarbeit im Betrieb

- Moderne Zuchtarbeit bei Rind und Schwein

- Zuchtentscheidungen auf Basis ausgewerteter Daten

- Zuchtkatalogen und Anpaarungsplanung

- Grundzüge der Tierbeurteilung beim Rind

Lehrveranstaltung 2: Tiergesundheitslehre II

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)

Inhalte

- Hauptkrankheitsursachen bei Schwein und Wiederkäuer

- Hygiene- und Prophylaxemaßnahmen für unterschiedliche Betriebskonzepte

- Arzneimittelanwendung und Umgang mit Antibiotika, Wirkweise von Impfstoffen, Arzneimittelrecht

- Anzeigepflichtige Tierseuchen

Herdenmanagement und Digitalisierung (201-087)

Verantwortlich: Prof. Dr. Barbara Benz

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Mündliche Prüfung (10 Minuten) und schriftliche Arbeit (50/50)

Lehrveranstaltung 1: Herdenmanagement

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Seminaristischer Unterricht, Exkursion (Präsenz)

Inhalte

- Anwendung softwaregestützter Entscheidungshilfesystemen

- Herdenmanagementsoftware, z.B. LKV Herdenmanager, Herde, Melktechnikfirmen

- Analyse eines Fallbeispiels (nutztierhaltender Betrieb) mit Schwachstellenanalyse

- Entwicklung von Optimierungsansätzen, deren Bewertung und Integration einer sinnvollen betrieblichen Eigenkontrolle nach § 11 Abs. 8 TierschG

Lehrveranstaltung 2: Digitalisierung

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Seminaristischer Unterricht, Exkursion (Präsenz)

Inhalte

- Softwaregestützte Werkzeuge und Methoden zur Analyse und Modellierung der Prozessabläufe in der tierischen Produktion

- Kenntnisse relevanter Sensorsysteme in den Bereichen Tieridentifikation und –verhalten, Haltungssysteme, Stallklima, Füttern, Entmisten und Emissionen

- Selbstlernende Systeme (KI) beispielsweise zur Krankheitsfrüherkennung oder Stallklimasteuerung

- Intelligente Steuerungssysteme zur Koordination unterschiedlicher Automatisierungstechnik (z.B. Lüftungs- und Einstreusystem)

Vertiefungsmodul 3 & 4

Vertiefungsrichtung Agrarumweltmanagement

Nutztierhaltung und Umwelt (201-089)

Verantwortlich: Prof. Dr. Barbara Benz

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Studienarbeit

Lehrveranstaltung 1: Nutztierhaltung und Umwelt

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung und Exkursion (Präsenz)

Inhalte

- Emissionen und Immissionen von Tierhaltungsanlagen, z.B. Richtlinie VDI 3894, Gute Fachliche Praxis der Ammoniak-Emissionsminderung in der Landwirtschaft, Konventionswerte für Emissionsfaktoren von Geruchsstoffen, Ammoniak und Staub, organisatorische, technische und bauliche Maßnahmen zur Emissionsminderung, Situation in anderen Ländern (z.B. CH, DK, NL)

- Bewertung von Emissionsminderungsmaßnahmen, z.B. Simulation von Szenarien zur Verringerung von Ammoniakemissionen aus der Rinderhaltung (Milch und Mast) und zur Optimierung des CO2-Footprint und des Life Cycle Index (LCI) bzw. Life Cycle Assessment (LCA) von Milch; Anwendung von EDV-Programmen zur Simulation von Umweltwirkungen

- Nationaler Bewertungsrahmen Tierhaltungsverfahren (KTBL), Tierschutzindikatoren

- Zukunftsfähiges landwirtschaftliches Bauwesen, Anpassungsstrategien an Klimaextreme

- Ökologische Tierhaltung (Leitbilder, praktische Umsetzung in den unterschiedlichen Agrarregionen Baden-Württembergs)

- Spezielle Aspekte der Tiergesundheit, z.B. Erkrankungen bei gemeinsamer Weidehaltung insbesondere Parasitenmanagement

- Spezielle Aspekte des Tierwohls, z.B. kuhgebundene Kälberaufzucht, Anforderungen des LEH/der Molkereien, Herausforderungen von Einnutzungsrassen, Gruppenhaltung, Freigeländezugang inkl. Weidehaltung

- Spezielle Aspekte des Futters und der Fütterung und deren Auswirkungen auf die Gesamtumweltwirkung der Nutztierhaltung: Zusammenhang Futter und Fütterung zu Ausscheidungen und Emissionen, Umweltverträgliche Futter- und Fütterungskonzepte

- Exkursion zu innovativen Praxisbetrieben mit konventioneller und ökologischer Bewirtschaftung und innovativen Stallbaukonzepten, Besichtigung von Landschaftspflegemodellen bzw. Urzeitweide

Landschaftspflege und -entwicklung (201-098)

Verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Albert Stoll

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (90 Minuten)

Lehrveranstaltung 1: Landschaftspflege und -entwicklung

Umfang: 3 SWS (3,75 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung, Exkursion (Präsenz)

Inhalte

- Organisation der Naturschutzverwaltung in Baden-Württemberg (Zuständigkeiten, Fördermittel, Voraussetzungen zur Teilnahme, Landschaftserhaltungsverbände)

- Arten der Grünlandpflege, Nutzungsaspekte (Zeitpunkt, Frequenz, Düngung), standörtliche und naturschutzfachliche Konsequenzen

- Zweinutzungssysteme am Beispiel Streuobst (naturschutzfachliche Bedeutung, aktuelle Situation in Süddeutschland, Best Practice-Beispiele)

- Pflege von Feldgehölzen und -hecken im Offenland (Notwendigkeit der Pflege, Vorgehensweise, Kriterien für eine naturschutzfachlich optimierte Heckenpflege)

Lehrveranstaltung 2: Landschaftspflegetechnik

Umfang: 1 SWS (1,25 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)

Inhalte

- Fahrzeugkonzepte und mobile Arbeitsmaschinen in der Landschaftspflege (Traktoren und Geräteträger, Raupenfahrzeuge, Amphibien- und Wasserfahrzeuge)

- Grundlagen der Antriebstechnik (2-Takt und 4-Takt-Motoren sowie Elektroantriebe)

- Verfahrenstechnik für Grünflächenpflege (Mähen/Mulchen, Schwaden, Bergen), Gehölzschnitt und Gehölzzerkleinerung (handgeführte Geräte, Forstmaschinen, Hacker), Gewässer- und Grabenpflege

- Transporttechnik

- Arbeitswirtschaftliche Bewertungen

Vertiefungsrichtung Pflanzenproduktion

Obst- und Gemüsebau (201-047)

Verantwortlich: Prof. Dr. Maria Müller-Lindenlauf

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Studienarbeit

Lehrveranstaltung 1: Obst- und Gemüsebau

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung und Exkursion (Präsenz)

Inhalte

- Standortansprüche im Gemüsebau, Status-Quo des Gemüsebaus in Deutschland

- Produktionsverfahren im Gemüsebau in Gegenüberstellung zum Ackerbau

- Spezielle Themen des Gemüsebaus, insbesondere Verfrühung und Unterglasanbau, Pflanzenschutz und Nützlinge, Bewässerung, Düngung im Gemüsebau, Erntetechniken

- Standortansprüche im Obstbau, Status-quo des Obstbaus in Deutschland

- Überblick über die Produktionsverfahren im Kernobst-, Steinobst- und Beerenobstanbau

- Wechselnde aktuelle Sonderthemen im Obstbau, z.B. „Alte Sorten“

Pflanzengesundheitsmanagement (201-092)

Verantwortlich: Prof. Dr. Markus Frank

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Mündliche Prüfung (10 Minuten) und Studienarbeit (50/50)

Lehrveranstaltung 1: Pflanzengesundheitsmanagement

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Format: Vorlesung mit Gruppenarbeit und Exkursion (Präsenz)

Inhalte

- Aktuelle gesellschaftliche Anforderungen an einen nachhaltigen Pflanzenschutz

- Einfluss moderner Kulturführung auf die Phytomedizin, Effekte durch Klimawandel und invasive Arten

- Einführung in Systemdenken/vernetztes Denken

- Aktuelle Entwicklungen im Feld des chemisch-synthetischen Pflanzenschutzes und der Resistenzzüchtung, Resistenzentwicklung und ihr Einfluss auf die Intensivlandwirtschaft

- Pflanzenschutzstrategien im konventionellen, integrierten und ökologischen Anbau;

- „Smart Farming“ – Relevanz der digitalen Landwirtschaft für ein nachhaltigeren Pflanzenschutz

- Status Quo moderner Formulierungs- und Applikationstechnologien

- Fortschritte auf dem Feld der biologischen Schädlingsbekämpfung und der mechanischen Unkrautregulierung

- Rolle der Agrarlandschaft bei der Vorbeugung und Kontrolle von Schädlingen und Pflanzenkrankheiten

Vertiefungsrichtung Tierische Erzeugung

Nutztierhaltung und Umwelt (201-089)

Verantwortlich: Prof. Dr. Barbara Benz

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Studienarbeit

Lehrveranstaltung 1: Nutztierhaltung und Umwelt

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung und Exkursion (Präsenz)

Inhalte

- Emissionen und Immissionen von Tierhaltungsanlagen, z.B. Richtlinie VDI 3894, Gute Fachliche Praxis der Ammoniak-Emissionsminderung in der Landwirtschaft, Konventionswerte für Emissionsfaktoren von Geruchsstoffen, Ammoniak und Staub, organisatorische, technische und bauliche Maßnahmen zur Emissionsminderung, Situation in anderen Ländern (z.B. CH, DK, NL)

- Bewertung von Emissionsminderungsmaßnahmen, z.B. Simulation von Szenarien zur Verringerung von Ammoniakemissionen aus der Rinderhaltung (Milch und Mast) und zur Optimierung des CO2-Footprint und des Life Cycle Index (LCI) bzw. Life Cycle Assessment (LCA) von Milch; Anwendung von EDV-Programmen zur Simulation von Umweltwirkungen

- Nationaler Bewertungsrahmen Tierhaltungsverfahren (KTBL), Tierschutzindikatoren

- Zukunftsfähiges landwirtschaftliches Bauwesen, Anpassungsstrategien an Klimaextreme

- Ökologische Tierhaltung (Leitbilder, praktische Umsetzung in den unterschiedlichen Agrarregionen Baden-Württembergs)

- Spezielle Aspekte der Tiergesundheit, z.B. Erkrankungen bei gemeinsamer Weidehaltung insbesondere Parasitenmanagement

- Spezielle Aspekte des Tierwohls, z.B. kuhgebundene Kälberaufzucht, Anforderungen des LEH/der Molkereien, Herausforderungen von Einnutzungsrassen, Gruppenhaltung, Freigeländezugang inkl. Weidehaltung

- Spezielle Aspekte des Futters und der Fütterung und deren Auswirkungen auf die Gesamtumweltwirkung der Nutztierhaltung: Zusammenhang Futter und Fütterung zu Ausscheidungen und Emissionen, Umweltverträgliche Futter- und Fütterungskonzepte

- Exkursion zu innovativen Praxisbetrieben mit konventioneller und ökologischer Bewirtschaftung und innovativen Stallbaukonzepten, Besichtigung von Landschaftspflegemodellen bzw. Urzeitweide

Tierernährung und Futtermittelkunde II (201-088)

Verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Schneider

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (90 Minuten)

Lehrveranstaltung 1: Tierernährung II

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)

Inhalte

- Versorgungsempfehlungen der GfE, DLG und der Länder

- DLG-Futterwerttabellen lesen und verstehen

- Rationsberechnung und Futteroptimierung (händisch und mittels EDV-Programmen)

- Berechnung Nährstoffströme (N-/P-Salden der Fütterungsstrategien)

- Stoffwechselerkrankungen bei Schwein, Rind und Pferd

- Optimierung der Gesamtumweltwirkung (LCA) und des CO2-Fußabdrucks der Nutztierfütterung

Lehrveranstaltung 2: Futtermittelkunde II

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)

Inhalte

- Futtermittelbestimmung

- Einsatz

- Fütterungsempfehlungen

- Preiswürdigkeitsberechnungen

- Unerwünschte Inhaltsstoffe

Wahlmodule Wintersemester

Qualitätsbestimmung und Verarbeitung tierischer Produkte (201-040)

Verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Schneider

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (90 Minuten)

Lehrveranstaltung 1: Qualitätsbestimmung tierischer Produkte

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung und Exkursion (Präsenz)

Inhalte

- Bedeutung von Lebensmitteln tierischer Herkunft, Verbraucheransprüche

- Konventionelle und innovative/alternative Untersuchungsmethoden

- Milch: Bedeutung, Produktion, ernährungsphysiologische Aspekte – Praktische Untersuchungen zur Beurteilung der Milch als Qualitäts- und Servicemerkmal (Fett, Eiweiß, Zellzahlen, Keimgehalt, Progesterongehalt)

- Schlachtkörper und Fleisch: Bedeutung, Produktion, ernährungsphysiologische Aspekte - Praktische Untersuchungen zur Beurteilung der Schlachtkörper- und Fleischqualität (Fett- und Muskelanteile, Wasserbindevermögen, pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit (Organoleptischer Test von Fleischproben - Testessen)

- Eier: Bedeutung, Produktion, ernährungsphysiologische Aspekte - Untersuchungen der inneren und äußeren Eiqualität

- Honig: Bedeutung, Produktion, Sorten, ernährungsphysiologische Aspekte - Qualitätsmerkmale, Verkostung von Proben

- Felle, Häute: Bedeutung, Produktion, Verarbeitung/Herstellung (Gerbung) – Differenzierungs- und Qualitätsmerkmale

Lehrveranstaltung 2: Verarbeitung tierischer Produkte

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung und Exkursion (Präsenz)

Inhalte

- Vor dem Hintergrund, dass mehr als 50% der produzierten Milch- und Fleischmengen nicht als Frischware, sondern als Verarbeitungsware auf den Markt kommen, sollen im Rahmen der Lehrveranstaltung die Verarbeitungsverfahren von Milch zu Käse und Butter sowie von Fleisch zu Wurstwaren erläutert werden

- In diesem Zusammenhang werden auch die rechtlichen Voraussetzungen für die Verarbeitung und Vermarktung tierischer Produkte (z.B. für die Direktvermarktung) behandelt

Unternehmensführung (201-061)

Verantwortlich: Prof. Dr. Ludger Hinners

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (60 Minuten) und Studienarbeit (40/60)

Lehrveranstaltung 1: Personalführung

Umfang: 1 SWS (1,25 ECTS)

Format: Vorlesung, Seminar (Präsenz)

Inhalte

- Führungsstile und -theorien

- Kommunikation und Konfliktlösung

- Teambildung und Teamführung

- Motivation und Mitarbeiterengagement

- Coaching und Mentoring

- Empathie und soziale Kompetenzen

Lehrveranstaltung 2: Unternehmensplanspiel General Management

Umfang: 3 SWS (3,75 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung in Gruppen (Präsenz)

Inhalte

Unternehmensplanspiel Topsim – General Management:

- Virtuelle Gesamtgeschäftsführung eines Unternehmens in einem Unternehmensplanspiel über mehrere Perioden

- Agieren wie „wirkliche“ Unternehmen im Wettbewerb zwischen studentischen Gruppen

- Analyse Umfang:reicher Umfeld- und Unternehmensdaten und -berichte

- Entscheidungen für wesentliche Unternehmensbereiche treffen

- Controlling und Personalplanung

- Internes und externes Rechnungswesen

Bildung und Beratung (201-068)

Verantwortlich: Prof. Dr. Heinrich Schüle

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (180 Minuten) und Studienarbeit (50/50)

Lehrveranstaltung 1: Grundlagen Bildung und Beratung

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung, Seminar (Präsenz)

Inhalte

- Grundbegriffe von Bildung und Bildungsarbeit

- Theorien und Ansätze zur Bildung im (geschichtlichen) Überblick

- Alters- und Entwicklungsstufen und die Besonderheiten der Arbeit mit Jugendlichen

- Erwachsenenbildung und Lebenslanges Lernen

- Berufsbildung und Weiterbildung in den grünen Berufen in Baden-Württemberg; Strukturen des Berufsbildungssystems und seine Schnittstellen

- Definition von Beratung und Abgrenzung zur Bildung bzw. Erwachsenenbildung

- Beispiele aus aktuellen Bildungsthemen

Lehrveranstaltung 2: Berufs- und Arbeitspädagogik

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)

Inhalte

Nach Abschluss des Moduls können die Studierenden entsprechend ihrer berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse Auszubildende im Bereich der „Grünen Berufe“ gemäß Berufsbildungsgesetz ausbilden. Dies beinhaltet insbesondere das Planen, Durchführen und Abschließen einer betrieblichen Berufsausbildung.

Die Studierenden:

- kennen Ausbildungsvoraussetzungen und können Ausbildung planen (Handlungsfeld 1)

- wissen, was bei der Vorbereitung der Ausbildung und der Einstellung von Auszubildenden zu beachten ist (Handlungsfeld 2)

- erlangen grundlegende Kompetenzen zur eigenständigen Planung und Durchführung von Ausbildungssituationen und zum Verhalten in der Rolle des Ausbilders/ Ausbildenden (Handlungsfeld 3)

- kennen verschiedene Lernformen, Kriterien für deren Einsatz und sind in der Lage, Lernsituationen zu konzipieren und wissen, welche Aufgaben beim Abschluss der Ausbildung zu beachten sind (Handlungsfeld 4)

Mit Bezug auf die 4 Handlungsfelder werden insbesondere folgende Aspekte behandelt:

- Planung der Ausbildung: Organisation der Ausbildung, Ablauf, Beteiligte und deren Aufgaben in der Ausbildung, Voraussetzungen Ausbildungsbetrieb, Ausbilder, Einstellung, Ausbildungsvertrag, Einführung, Probezeit, rechtliche Rahmenbedingungen und Regelwerke

- Didaktische Prinzipien und förderliche Lernbedingungen, teilnehmerorientierte Ansätze, Auswahl und Einsatz von Methoden für Bildung und Ausbildung, Rollenverteilung und Umgang mit Auszubildenden und Mitarbeitern, Umgang mit Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten, Planen von Bildungsmaßnahmen und Konzeption einer Ausbildungseinheit/Unterweisung (Erstellung einer Arbeitszergliederung und Feinplanung)

- Kriterien und Vorgehensweisen zur Evaluierung bzw. Lern-/Erfolgskontrolle

- Beurteilungsgespräche führen, Rückschlüsse für den weiteren Ausbildungsverlauf ziehen

Die Veranstaltung beinhaltet den theoretischen Teil der Ausbildereignungsprüfung für den Beruf „Landwirt/-in“

Landwirtschaftliches Bauwesen (201-070)

Verantwortlich: Prof. Dr. Barbara Benz

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Studienarbeit

Lehrveranstaltung 1: Landwirtschaftliches Bauwesen

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Format: Projekt, Vorlesung, Exkursion (Präsenz)

Inhalte

- Ein reales Bauvorhaben, beispielsweise ein Rinder-, Pferde- oder Schweinestall, in Kooperation mit einem landwirtschaftlichen Betrieb wird konkretisiert

- Es findet eine Auftragsklärung mit dem Betrieb statt, der Standort wird vor Ort besichtigt und analysiert, unterschiedliche Planungsvarianten werden verglichen und umgesetzt

- Flankierend werden anhand der Vorlesungen die Grundlagen für Landwirtschaftliches Bauen vermittelt, dabei unterstützen Referenten aus der Praxis, z. B. Fa. AgriConcept, Fa. ObjektplanAgrar

- Die Studierenden lernen softwaregestützte Applikationen beispielsweise in den Bereichen Standortbeschreibung, Kostenkalkulation, Bestandsplanung, Abstandsplanung, 3-DVisualisierung o.ä. kennen und wenden diese selbst an

- Im Rahmen der Projektarbeit werden folgende Inhalte erarbeitet:

- Projektorganisation inkl. Auftragsklärung, Projektstrukturplan, Zeitplanung, Projektdokumentation

- Erfassen der Ausgangssituation (Maschinenausstattung, Arbeitskräfte, Ressourcen)

- Standortbeschreibung anhand Topografie, Klima, Emissionen

- Raum- und Funktionsplanung

- Entwicklung eines Haltungskonzeptes inkl. Planungsvarianten

- Kostenkalkulation und Wirtschaftlichkeitsanalyse

- Bestimmung und Erläuterung eines Haltungssystems

- Erstellung eines Lageplans (M 1:500)

- Erstellung von Planungsunterlagen - Grundriss u. Schnitt (M 1:200)

- Bewertungen der Planung und verschiedener Alternativen nach: Kapitaleinsatz, Arbeitswirtschaftlichkeit/ Arbeitserledigung/ Arbeitsbelastung, Tierwohl, Umweltaspekten, Entwicklungsfähigkeit des Betriebes und Nachhaltigkeit der Baumaßnahme

Tiergesundheitsmanagement (201-074)

Verantwortlich: Prof. Dr. Maren Bernau

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Mündliche Prüfung (15 Minuten)

Lehrveranstaltung 1: Tiergesundheitsmanagement

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)

Inhalte

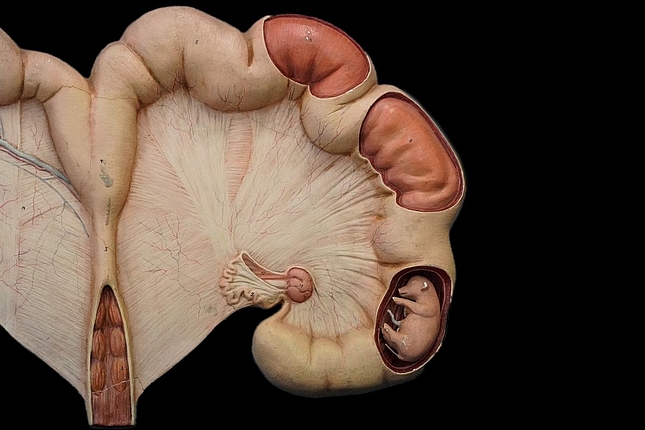

Das Modul befasst sich vertiefend mit den drei großen Abgangsgründen bei Rind und Schwein: Fruchtbarkeit, Euter/Leistung und Klauen. Neben Theorieeinheiten steht vor allem die praktische Arbeit im Vordergrund. Im Rahmen des Moduls werden die folgenden Themenkomplexe behandelt:

Reproduktionsmanagement bei Rind & Schwein:

- Theorie: Physiologie & Pathologie der Fortpflanzung, Reproduktionsmanagement, physiologischer Ablauf der Geburt & geburtshilfliche Maßnahmen

- Praxis: Besamungsübungen an Organen, Geburtshilfeübungen (Lage-, Stellung- und Haltungsanomalien) am Modell

Klauengesundheit & Klauenpflege bei Rind & Schwein:

- Theorie: Klauenaufbau, Klauenerkrankungen, funktionelle Klauenpflege

- Praxis: an Schlachthofpräparaten werden die verschiedenen Schnitttechniken erlernt und funktionelle Klauenpflege durchgeführt

- eventuell zusätzlich Einbeziehung kleiner Wiederkäuer

Datenanalyse:

- Theorie: Aufbau der Daten, Rückschlüsse aus den Daten

- Übung: Datenanalyse zu verschiedenen Themenschwerpunkten (Fruchtbarkeit, Leistung, Eutergesundheit, Lungengesundheit)

Prophylaxemaßnahmen für den Bestand:

- Prophylaxemaßnahmen in Theorie und auf dem Praxisbetrieb (Immunprophylaxe- und Biosecurity-Maßnahmen für den Bestand)

Erneuerbare Energien - ökologische, ökonomische und soziale Aspekte (201-075)

Verantwortlich: Prof. Dr. Carola Pekrun

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Studienarbeit

Lehrveranstaltung 1: Erneuerbare Energien - ökologische, ökonomische und soziale Aspekte

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Format: Vorlesung, Seminar, Exkursion (Präsenz)

Inhalte

- Übersicht EE-Produktion und -Verbrauch sowie technische Herausforderungen der EE-Technik (Wind, PV, Biomasse, Wasserkraft, Sonstige)

- Politische Rahmenbedingungen und Akzeptanz und Nachhaltigkeitskommunikation

- Landschaftsplanerische Aspekte der EE-Produktion

- Anbau von Energiepflanzen (Biogas und Lignozellulose)

- Finanzierung von EE-Anlagen, Klima- und Nachhaltigkeitsmanagement in Betrieben

- Konsumentenpräferenzen für EE-Vermarktung von EE-Strom- und Gasprodukten

- Risiken und Risikomanagement von EE-Anlagen

Smart Farming und Agrarsysteme der Zukunft (201-105)

Verantwortlich: Prof. Dr. Markus Frank

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Mündliche Prüfung (20 Minuten) und Studienarbeit (50/50)

Lehrveranstaltung 1: Smart Farming

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung, Seminar (Präsenz)

Inhalte

- Geschichte und biophysikalische Grundlagen; Sensortechnologien und Datenverarbeitung

- Farm Management InFormat:ionssysteme

- Teilflächen-spezifisches Management anhand von Aussaat, Düngung, Pflanzenschutz und Bewässerung

- Autonome Maschinen und Robotik

- Nachhaltigkeitsanalyse und "Blockchain" als Vehikel für neuartige Geschäftsmodelle

- Wahrnehmungen und Akzeptanz bei relevanten Interessensgruppen

- Zukunftsszenarien und Technikfolgenabschätzung

Lehrveranstaltung 2: Agrarsysteme der Zukunft

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung, Seminar (Präsenz)

Inhalte

- Landnutzungsformen und ihre Bedeutung für eine nachhaltige Entwicklung

- Nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme heute und in der Zukunft (z.B. urbane Landwirtschaft, Agrarforst-Systeme, Permakulturen, regenerative Landwirtschaft; vertikale Landwirtschaft)

- Ökosystemdienstleistungen, insbesondere im Spannungsfeld Landnutzung uND Biodiversität

- Messung und Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung verschiedener Landnutzungstypen

- Bewertung der Nachhaltigkeit von Agrarsystemen der Zukunft

- Zielkonflikte aus Sicht relevanter Akteure und Lösungsstrategien

Wahlmodule Sommersemester

Handelsmarketing und Direktvermarktung (201-065)

Verantwortlich: Prof. Dr. André Bühler

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Studienarbeit

Lehrveranstaltung 1: Handelsmarketing und Direktvermarktung

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Format: Vorlesung mit integrierten Übungen/Fallstudien (Präsenz)

Inhalte

- Definitionen, Begriffsabgrenzungen und Konzepte des Handelsmarketing

- Unterschiedliche Distributionswege

- Die Situation und Entwicklungen im deutschen Einzelhandel

- Die richtige Standortwahl

- Der Marketing Mix im Handel

- Multi-Channel-Marketing

- Konzepte und Instrumente der Direktvermarktung

- Digitalisierung und Digitales (Handels-)Marketing

Planung und Optimierung landwirtschaftlicher Betriebe (201-066)

Verantwortlich: Prof. Dr. Ludger Hinners

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Mündliche Prüfung (15 Minuten)

Lehrveranstaltung 1: Planung und Optimierung landwirtschaftlicher Betriebe

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)

Inhalte

Planungsmethoden:

- Voranschläge und Programmplanung

- Mathematische Programmierung

- Entscheidungs- und spieltheoretische Ansätze

Planungsgegenstände:

- Optimierung des Produktions- und Faktoreinsatzprogramms

- Optimierung der Produktions- und Faktoreinsatzintensität

- Integrierte Produktions-, Investitions- und Finanzplanung

- Entscheidungen bei Unsicherheit

Digitale Betriebsführung und EDV-gestütztes Rechnungswesen (201-095)

Verantwortlich: Prof. Dr. Michael Schmid

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (90 Minuten)

Lehrveranstaltung 1: Digitale Betriebsführung

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung mit PC-Übungen (Präsenz)

Inhalte

Grundlagen und Definition Digitaler Betriebsführung

Funktionsweise von Farm Management InFormat:ionssystemen

Digitale Werkzeuge in der landwirtschaftlichen Betriebsführung für Dokumentation, Wirtschaftlichkeitsanalyse, Entscheidungsunterstützung, Steuerung und Kontrolle von Maschinen, Nutzung tierbezogener Daten, Beschaffung und Vertrieb, Datenaustausch mit Marktpartnern und Behörden

Betriebswirtschaftliche Bewertung digitaler Maßnahmen;

Risiken der Digitalisierung und Datensicherheit;

Gesellschaftliche Akzeptanz der Digitalisierung

Lehrveranstaltung 2: EDV-gestütztes Rechnungswesen

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)

Inhalte

- Teilgebiete und Aufgaben des Rechnungswesens in Handelsbetrieben

- Finanzbuchführung und Abschluss unter besonderer Berücksichtigung des Warenverkehrs

- Leistungs-Kostenrechnung und Kalkulation von Handelswaren

- Betriebsvergleich im Handel

- Analyse des Jahresabschlusses, Ermittlung und Vergleich von Kennzahlen

- Erstellung von Ergebnistabellen und BAB

- Kalkulation von Verkaufspreisen, Sonderangeboten und Aktionsfonds

- Berechnung von Deckungsbeiträgen zur Sortimentssteuerung;

- Verbuchung des Warenverkehrs;

- Erstellung und Bearbeitung von Gewinnverteilungstabellen.

Management ausgewählter Tierarten (201-097)

Verantwortlich: Prof. Dr. Maren Bernau

Umfang: 4 SWS (5 ECTS)

Prüfung: Klausur (90 Minuten)

Lehrveranstaltung 1: Spezielle Tierarten

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung und Exkursion (Präsenz)

Inhalte

- Bedeutung, Produktionsverfahren und ökonomische Kenndaten zu speziellen Tierarten (Geflügel, kleine Wiederkäuer, Strauße, Alpakas, Zootiere)

- moderne Zuchtarbeit bei den ausgewählten Tierarten

- Haltungs- und Gesundheitskonzepte der verschiedenen Tierarten

Lehrveranstaltung 2: Spezielle Tierernährung

Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)

Inhalte

- Ernährung spezieller Tierarten hinsichtlich ernährungsphysiologischer Aspekte, Futtermittelauswahl, Futterrationsgestaltung, Fütterungskosten und Fütterungstechnik

- Futterrationsberechnung und -optimierung anhand eines EDV-Futteroptimierungsprogramms inkl.- Betrachtung der Nährstoffausscheidungen und Umweltwirkung

- Beurteilung von Fütterung, Futtermitteln, Fütterungstechnik und Produktionsverfahren auf ausgewählten landwirtschaftlichen Betrieben

Bienen als Anwendungsobjekt für Social Entrepreneurship (201-100)

Verantwortlich: Prof. Dr. Barbara Benz

Umfang: 4 SWS (6 ECTS)

Prüfung: Studienarbeit

Lehrveranstaltung 1: Grundlagen Bienenkunde + Praktische Imkerei

Umfang: 1 SWS (1,5 ECTS)

Format: Seminar, Projekt (Präsenz)

Inhalte

- Grundlagen zur Biologie, Lebensform und Kommunikation von Honig- und Wildbienen

- Leistungen der Bienen und Einfluss auf Biotope

- Bienengesundheit

- Trachtpflanzen

- Einfluss des Klimawandels auf Bienen

- Bienenprodukte (Honig, Pollen, Wachs, Kosmetikprodukte)

- Imkerliche Tätigkeiten zur Pflege von Honigbienenvölkern und zur Gewinnung von Produkten aus der Bienenhaltung

Lehrveranstaltung 2: Grundlagen Geschäftsmodelle und Projektarbeiten

Umfang: 3 SWS (4,5 ECTS)

Format: Vorlesung mit Übung und Exkursion (Präsenz)

Inhalte

- Grundlagen zu Geschäftsmodellen wie Value Proposition Canvas, Business Model Canvas und Social Business Model Canvas

- Elemente der Entwicklung von Geschäftsmodellen und Unternehmen

- Entwicklung von Produkt- oder Dienstleistungsangeboten auf Basis der Bienenvölker

- Austausch mit wichtigen Stakeholdern, Lösungen entwickeln, diese auf ihre Umsetzbarkeit und Rentabilität prüfen und den Vorschlag überzeugend vor einem Kreis aus Entscheidern präsentieren